일본의 자부심이었는데…결국 한국에게 추월당한 원인이 된 이것

||2026.01.14

||2026.01.14

한때 일본은 미래 그 자체였다. 전후 폐허를 딛고 올라선 일본은 20세기 후반 세계가 가장 주목한 국가였다. 기술과 자본, 문화까지 모두 일본을 향해 있었다.

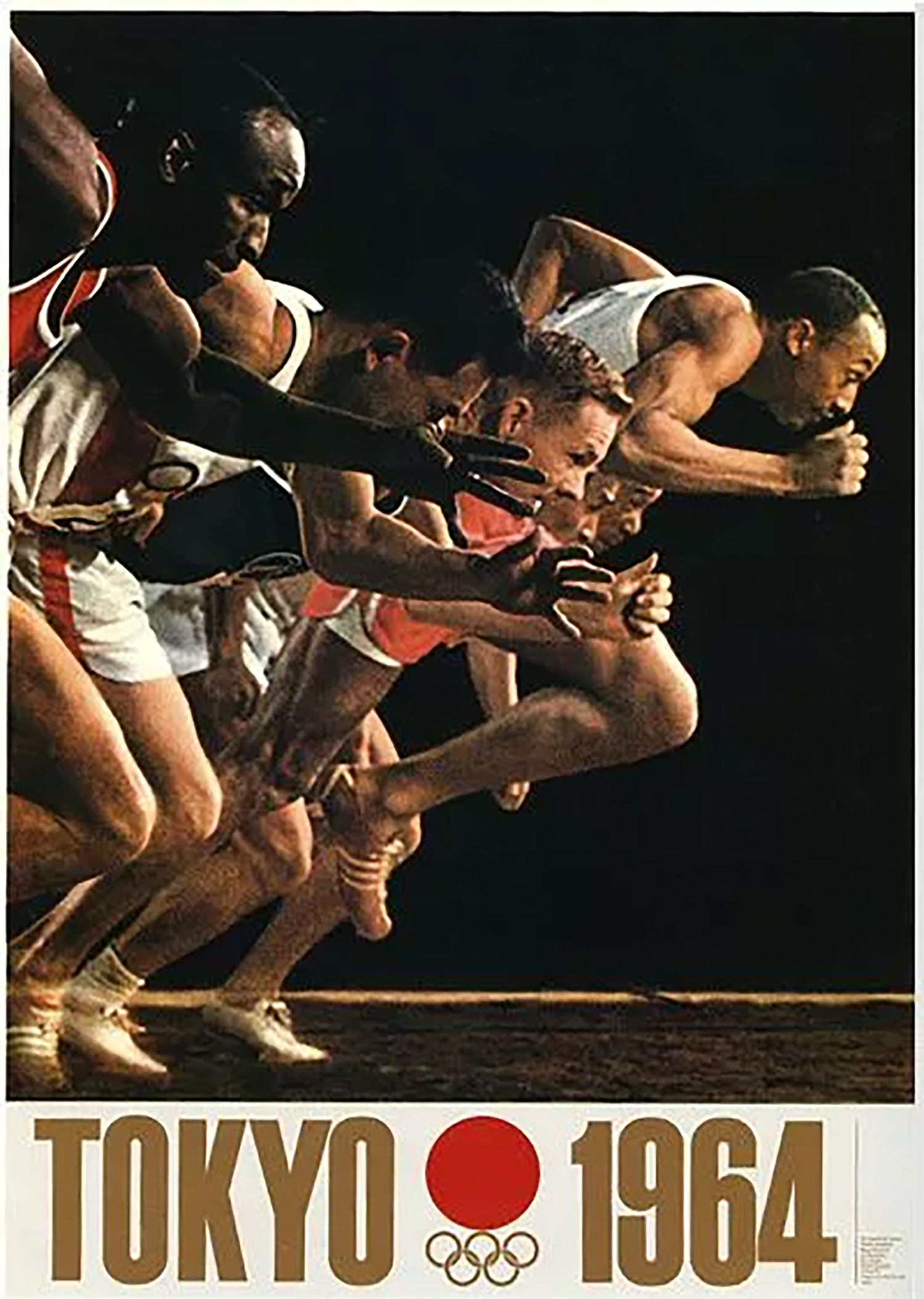

상징적 장면은 1964년 도쿄 올림픽이었다. 아시아 최초의 올림픽 개최국이었다. 세계 최초의 고속열차 신칸센이 이때 등장했다.

컬러 TV 위성 생중계는 일본 기술력을 전 세계에 각인시켰다. 올림픽은 스포츠 행사가 아니라 국가 브랜드 쇼케이스였다. 일본은 선진국 반열에 올랐다.

올림픽 4년 뒤인 1968년 일본은 세계 경제 규모 2위에 올랐다. 미국 다음이었다. 1970년 오사카 만국박람회는 일본의 정점을 상징했다.

이 시기 일본은 문화적으로도 압도적이었다. 영화 속 미래 도시는 일본풍이었다. 블레이드 러너가 그 대표적 사례다.

자본력도 무서웠다. 일본 기업들은 록펠러 센터와 하와이 부동산을 사들였다. 미국 사회에는 일본 자본 공포론까지 돌았다.

산업의 중심은 가전과 반도체였다. 소니는 브라운관 TV로 세계 시장을 장악했다. 도시바와 히타치는 반도체 시장 점유율 80%를 차지했다.

1989년 세계 시가총액 상위 50위 기업 중 32곳이 일본 기업이었다. 일본 경제는 흔들릴 이유가 없어 보였다.

그러나 균열은 내부에서 시작됐다. 일본은 자신들의 성공 방식을 절대적 기준으로 믿었다. 그 중심에 모노즈쿠리가 있었다.

모노즈쿠리는 혼을 담아 최고의 물건을 만든다는 철학이다. 일본에는 1,000년이 넘는 기업도 있다. 완성도는 일본의 자부심이었다.

하지만 이 장점은 점점 독이 됐다. 시장보다 기술을 먼저 보게 만들었다. 고객보다 제작자를 중심에 두기 시작했다.

기술은 점점 과잉됐다. 필요 이상으로 완벽한 제품을 만들었다. 문제는 시장이 이미 다른 방향으로 움직이고 있었다는 점이다.

소니가 대표적이다. 음악 소비가 스트리밍으로 이동할 조짐이 보였지만, 소니는 CD와 초소형 워크맨에 집착했다. 플랫폼 변화는 읽지 못했다.

반도체도 마찬가지였다. 일본은 25년을 보증하는 고품질 디램에 몰두했다. 완벽함이 기준이었다.

반면 한국은 달랐다. PC 시대에 맞춰 수명은 짧지만 저렴하고 실용적인 제품을 만들었다. 시장의 요구를 먼저 읽었다.

결과는 명확했다. 일본은 기술적으로 뛰어났지만 시장에서 밀렸다. 한국은 완벽하지 않아도 팔리는 기술을 선택했다.

시간이 흐르며 격차는 벌어졌다. 2019년 세계 시가총액 상위 20위권에 남은 일본 기업은 도요타 하나뿐이었다.

일본의 문제는 기술 부족이 아니었다. 방향의 문제였다. 만드는 기술에 갇혀 팔리는 기술을 놓쳤다.

과거의 성공 방식은 미래를 보장하지 않는다. 일본은 그 사실을 너무 늦게 깨달았다. 전성기의 영광은 오히려 발목이 됐다.

이 이야기는 일본만의 문제가 아니다. 시장은 언제든 바뀐다. 질문은 하나다. 지금 우리는 무엇에 집착하고 있는가.